用户搜索框里输入的文字,看似简单几个词,背后藏着完整的故事。我们每天面对搜索框时,那些关键词其实是内心需求的具象化表达。精准关键词不只是流量工具,更是连接用户与解决方案的桥梁。

用户需求的多维度解析

用户需求从来不是单一维度的。有人搜索“减肥方法”,可能想要快速见效的食谱,也可能是寻找长期健康管理方案。需求背后藏着不同动机:有人急需解决问题,有人在做信息收集,还有人只是随便看看。

用户需求至少包含三个层面: - 表层需求:直接表达的关键词 - 深层需求:未说出口的真实痛点 - 场景需求:特定情境下的特殊要求

我记得有个朋友搜索“静音空调”,表面需要安静的产品,深层其实是家里有新生儿,场景需求则是卧室小空间使用。理解这种多维需求,关键词选择自然更精准。

从模糊需求到精准表达的转化路径

用户往往从模糊概念开始搜索。“头疼怎么办”可能逐步细化到“偏头痛快速缓解方法”。这个转化路径值得关注,它反映了用户认知的变化过程。

模糊需求通常表现为: - 症状描述而非问题名称 - 功能期待而非产品型号 - 感受词汇而非专业术语

观察搜索词从宽泛到具体的过程,能发现用户真正在寻找什么。那些中间状态的搜索词,往往最能揭示用户的心路历程。

用户搜索心理与行为模式分析

搜索时的心理状态直接影响关键词选择。深夜搜索“失眠解决方法”的人,和白天搜索“改善睡眠质量”的人,虽然目标相似,但紧急程度和情绪状态完全不同。

用户搜索时通常处于三种状态:

- 问题解决型:明确知道要什么

- 探索研究型:还在信息收集阶段

- 随意浏览型:没有具体目标

不同心理状态对应不同的关键词长度和复杂度。着急解决问题的人会用更直接的关键词,做研究的人则倾向于更详细的描述。理解这些模式,就能预判用户会用什么词表达需求。

精准关键词的起点永远是站在用户角度思考。忘记流量和数据,先想象那个正在搜索的人——他为什么搜索、在什么情况下搜索、真正需要什么答案。这种理解,才是关键词工作的真正起点。

挖掘关键词就像侦探工作,表面看到的搜索词只是线索,真正要寻找的是藏在文字背后的用户意图。那些看似简单的关键词组合,实际上反映了用户完整的思考路径和决策过程。

核心关键词与长尾关键词的辩证关系

很多人把核心关键词和长尾关键词对立看待,其实它们更像树干与枝叶的关系。核心关键词确定方向,长尾关键词丰富细节,共同构成完整的关键词生态。

核心关键词通常简短、搜索量大,但竞争激烈。“笔记本电脑”这样的词虽然流量可观,转化效果往往不如“适合编程的轻薄笔记本电脑”。长尾关键词虽然单个搜索量小,但意图明确,转化率更高。

我注意到一个有趣现象:用户经常从核心关键词开始,通过搜索结果逐步调整,最终使用长尾词找到答案。这个过程就像剥洋葱,一层层接近真实需求。

语义分析与用户意图识别技巧

现代搜索引擎越来越擅长理解语义关联。“便宜的手机”和“性价比高的手机”看似不同,实际上指向相似需求。语义分析帮助我们超越字面意思,理解用户的真实意图。

用户意图大致分为三类: - 信息型:寻求知识或答案 - 导航型:寻找特定网站或页面 - 交易型:准备购买或使用服务

识别意图的技巧在于观察关键词的修饰成分。“2023年最佳”暗示信息型,“购买”、“价格”指向交易型,“官网”、“客服”属于导航型。这些细微差别决定了内容的匹配方式。

用户画像构建与关键词映射方法

给关键词赋予人格特征,搜索就不再是冷冰冰的数据。想象一个具体的人在搜索,他的年龄、职业、使用场景,都会影响关键词的选择。

构建用户画像时考虑: - demographics:年龄、性别、地域 - 行为特征:搜索时间、设备类型 - 心理动机:紧急程度、决策阶段

将这些画像与关键词映射,会发现规律。年轻妈妈搜索“婴儿辅食”多在傍晚,职场人士搜索“办公软件”集中在工作时间。这种映射让关键词选择更加人性化。

关键词挖掘的本质是理解人,而不是分析数据。当你能透过搜索词看到那个坐在屏幕前的人,听到他未说出口的困惑,关键词就真正成为了沟通的桥梁。

找到关键词只是开始,让它们真正服务于用户需求才是关键。这就像配钥匙,不仅要形状吻合,还要能顺畅转动。精准匹配不是简单的词汇对应,而是需求与内容之间的无缝衔接。

关键词优化策略与匹配度提升

优化关键词时,很多人陷入堆砌的误区。实际上,关键词密度远不如匹配精度重要。一个精准定位的关键词,胜过十个勉强相关的热词。

匹配度提升的核心在于理解“搜索场景”。用户搜索“如何修复木制家具划痕”时,期待的是一步步的操作指南;搜索“木制家具划痕修复服务”时,需要的是本地服务商列表。同一个主题,不同搜索词背后的期待完全不同。

我经手过一个家居网站案例,他们最初把所有关于“家具修复”的关键词都用在服务介绍页面。调整后,将“DIY修复方法”类关键词导向教程内容,“专业修复服务”类关键词指向服务页面,转化率提升了三倍。这种精细化区分让每个关键词都能找到最合适的落脚点。

内容布局与关键词分布的艺术

关键词在内容中的分布就像调味,需要恰到好处。标题、首段、小标题、正文、结尾,每个位置都有独特作用。标题中的关键词是承诺,正文中的关键词是兑现。

布局时考虑用户的阅读路径。大多数用户会快速浏览标题和加粗内容,这些位置的关键词应该最具代表性。正文部分则需要自然融入,避免生硬插入。我记得修改过一篇关于“阳台种植”的文章,最初所有变体关键词都堆在开头,读起来像关键词列表。重新分布后,让每个变体在最适合的段落出现,既提升了可读性,又覆盖了更多搜索意图。

长内容中,可以建立关键词的层级结构。核心关键词统领全文,次要关键词支撑各个小节,相关关键词丰富细节。这种金字塔式的分布既保证主题集中,又满足多样需求。

用户需求满足度的评估与优化

判断关键词是否真正匹配需求,不能只看搜索排名。用户停留时间、跳出率、互动行为,这些才是更真实的反馈。有时候排名第一的页面,用户可能只看几秒就离开,说明匹配度并不理想。

评估满足度的一个有效方法是搜索词分析。查看用户通过哪些关键词来到页面,又在搜索什么后离开。如果大量用户搜索“XX价格”来到页面却快速退出,可能页面缺少价格信息。这种差距就是优化方向。

持续优化需要建立反馈循环。发布内容后观察数据,收集用户反馈,调整关键词策略。这个过程没有终点,因为用户需求在变,搜索习惯在变,匹配方式也需要相应调整。

精准匹配的最终标准很简单:用户找到他们想要的东西时,甚至不会注意到关键词的存在。那种顺畅的体验,就是匹配完美的证明。

理论最终要落地为行动。构建关键词体系不是一次性任务,而是持续优化的循环过程。这就像打理花园,需要定期播种、浇水、修剪,才能保持生机。

从数据收集到关键词库建立的步骤

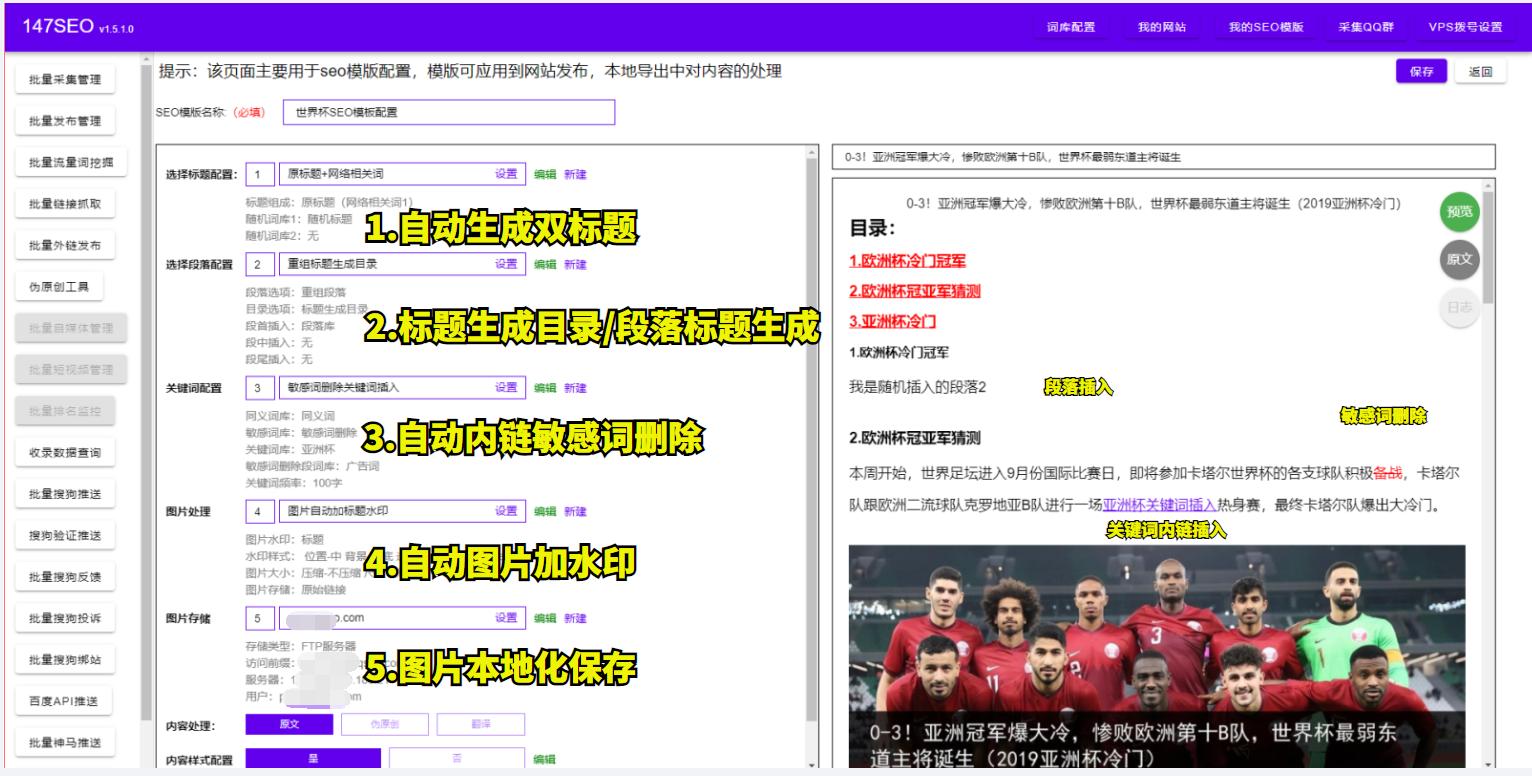

数据收集是地基工作。我习惯从三个维度入手:用户直接表达的搜索词、用户行为暗示的潜在需求、竞争对手覆盖的关键词空白。这些数据构成关键词体系的原材料。

收集工具很多,搜索引擎自带的搜索词报告、第三方关键词工具、网站分析数据都能提供线索。但工具只是工具,真正重要的是从中识别模式。某个客户曾给我看一份包含五千个关键词的列表,密密麻麻却毫无头绪。我们按搜索意图分类后,发现其中隐藏着三大核心需求簇,这个发现彻底改变了他们的内容策略。

建立关键词库时,分类比数量更重要。按搜索意图分为信息类、导航类、交易类;按用户旅程分为认知阶段、考虑阶段、决策阶段。这种结构化让关键词从散兵游勇变成有组织的军团。

关键词库应该是活的文档。我们团队使用的关键词库每周更新,新增有价值的关键词,淘汰效果不佳的选项。这种动态维护确保体系始终与用户需求同步。

关键词效果监测与持续优化机制

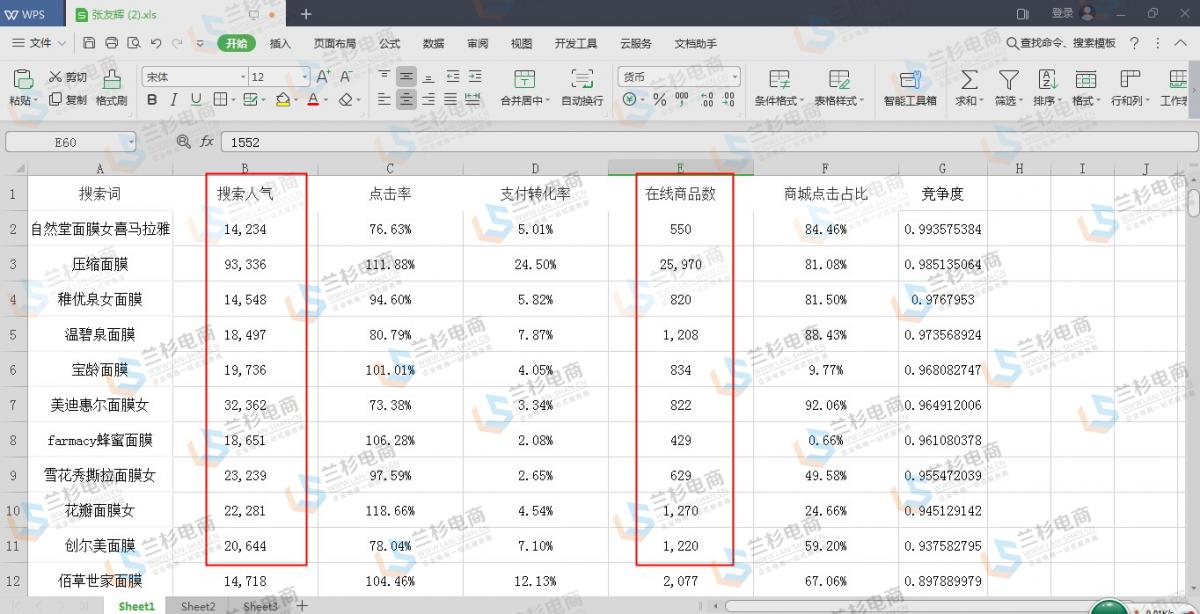

监测关键词效果需要多维度指标。搜索排名是表面指标,点击率、停留时间、转化率才是深层指标。有时候排名第二的关键词带来的转化比排名第一的还要好,因为它更精准地过滤了非目标用户。

建立定期检查机制很关键。我们设置月度关键词健康度检查,查看哪些关键词表现稳定,哪些开始衰退,哪些新兴关键词值得关注。这个习惯帮助我们在某个旅游网站项目中提前三个月捕捉到“周边小众景点”搜索量的上升趋势,及时调整内容方向抓住了流量红利。

优化不是简单替换关键词,而是调整匹配关系。当某个关键词的跳出率持续偏高,我们首先检查着陆页面是否真正满足搜索意图,而不是急于更换关键词。这种以用户为中心的优化思维往往能发现更深层的问题。

成功案例分析:精准关键词匹配的典范

有个母婴用品电商的案例很说明问题。他们最初主攻“婴儿推车”这类大词,竞争激烈转化一般。通过分析搜索数据,发现很多用户在搜索“轻便型婴儿推车适合旅行”这样的长尾词。

他们重新构建关键词体系,围绕“出行场景”组织内容。不仅覆盖各种具体需求,还创建了针对不同旅行场景的选购指南。六个月后,虽然核心词排名变化不大,但通过长尾词带来的转化增长了五倍。

另一个印象深刻的是本地服务网站。他们发现用户搜索“附近”类关键词时,真正关心的是“多长时间能到达”而非直线距离。于是在关键词优化时,突出“30分钟上门”这样的时间承诺,而不仅仅是服务范围。这个小调整让电话咨询量增加了40%。

这些成功案例的共同点很清晰:他们不追求关键词的数量或热度,而是追求与用户真实需求的契合度。当每个关键词都像精心调校的琴弦,整体就能奏出和谐的旋律。

构建精准关键词体系最终回归到一个简单原则:忘记你在做关键词优化,记住你在帮助用户找到他们需要的东西。这种心态转变,往往能带来最持久的优化效果。