那家位于本溪的医疗机构我至今印象深刻。三年前他们找到我们时,网站流量已经连续八个月停滞不前。院长办公室的茶桌上,市场部负责人反复摩挲着茶杯:“我们试过线下推广,也做过信息流广告,但线上咨询量就是上不去。”

本溪医疗市场的竞争困局

本溪的医疗市场像一锅即将沸腾的水。三甲医院占据着天然流量优势,新兴的私立医疗机构则通过资本加持疯狂投放广告。而像他们这样的中型专科医院,既没有公立医院的品牌背书,又缺乏持续烧钱的预算。

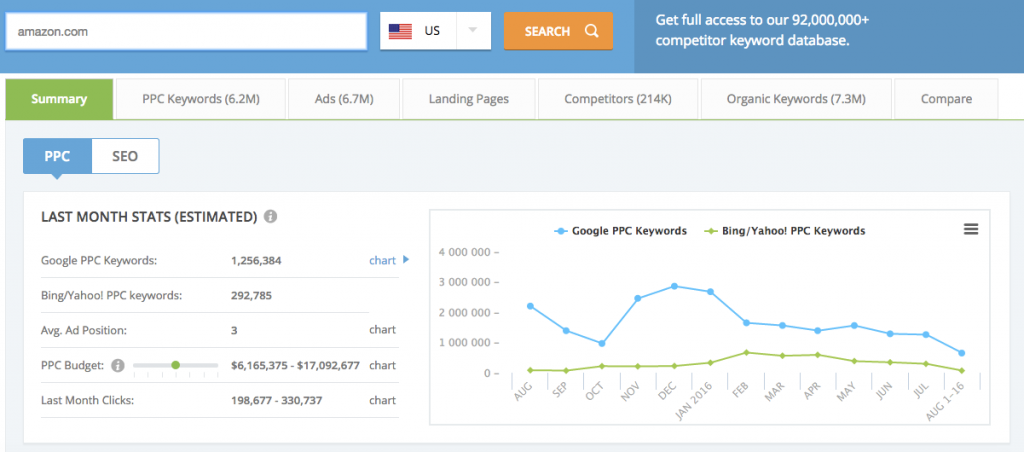

当地患者搜索就医信息时呈现两个极端:要么直接搜索知名医院名称,要么被竞价排名的高额广告吸引。中间地带的医疗机构很难获得曝光机会。我翻看过他们之前的推广数据,某个月在竞价广告上投入了12万,最终只换来23个有效咨询——这个转化成本让财务总监直皱眉头。

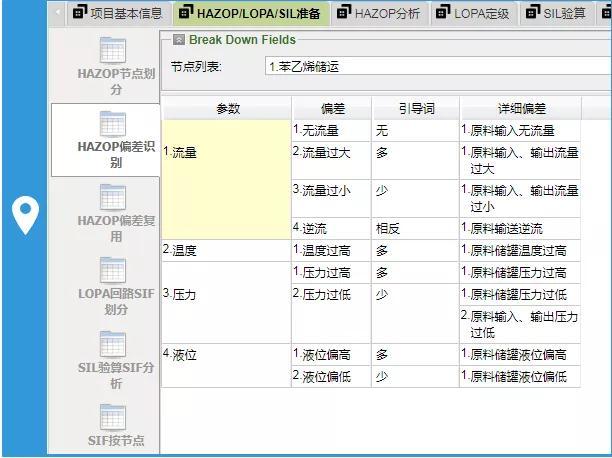

更棘手的是医疗行业的特殊性。内容创作处处受限,既不能过度宣传疗效,又要与竞争对手形成差异化。他们的官网堆砌着大量专业术语,普通患者根本看不懂。某个科室的介绍页面甚至出现了六次“精准治疗”这个词,读起来像在背诵医学词典。

辽宁SEO研究学院的介入契机

转机出现在2021年春季的医疗行业数字化论坛。我们的研究员在会场注意到这家机构的代表总是最早到场、最晚离席,茶歇期间不断向讲者请教问题。这种求知态度让我们决定主动接触。

首次诊断时发现了很多有趣的现象。他们的网站其实具备不错的专业资质背书,却把这些内容埋没在“医院概况”的第四级页面。医护人员经常在知乎回答专业问题,但完全没有引导用户回到官网。最可惜的是,他们治愈的典型病例都停留在纸质档案里,从未转化为数字内容。

我记得特别清楚,市场部小王当时提出个疑问:“我们这种区域性医疗机构,真的需要做SEO吗?”这个问题其实很有代表性。很多机构认为SEO是大型互联网公司的玩法,却忽略了本地患者同样会通过搜索引擎寻找服务。

项目启动前的现状分析

启动前的数据诊断让人哭笑不得。网站首页的标题还是“欢迎访问XX医院官网”,meta描述完全空白。某个重点科室的页面居然被搜索引擎标记为“可能存在风险”。最夸张的是,移动端打开需要8秒,这个加载速度足以让92%的用户直接关闭页面。

内容层面更是触目惊心。更新频率极不规律,有时一天发五篇文章,有时两个月毫无动静。发布的科普文章直接复制医学期刊,专业术语堆砌得像学术论文。有篇关于糖尿病的文章居然出现了胰岛素的作用机理公式,普通患者根本不可能看懂。

外链建设几乎为零。除了在当地卫健委网站有个备案链接,其他都是无意义的友链交换。有个美容医院的友链还差点让他们被搜索引擎降权,这种风险当时居然没人注意到。

不过他们有个意外优势:医护人员非常愿意配合内容创作。内科主任经常拍着胸脯说:“需要专业支持随时找我。”这种开放态度在后来的内容建设中发挥了关键作用。毕竟在医疗领域,专业性与可读性的平衡需要临床医生亲自把关。

诊断结束时我们列了个问题清单,整整三页A4纸。院长看后沉默了很久,最后说了句:“那就按你们说的,彻底改造吧。”

接手这个项目时,我们面临的最大挑战是如何在医疗广告投放受限的环境下实现自然流量增长。传统的医疗推广往往依赖高额竞价,但这家机构的预算显然无法支撑长期烧钱模式。我们决定走一条完全不同的路——用专业内容建立信任,用精准布局捕获需求。

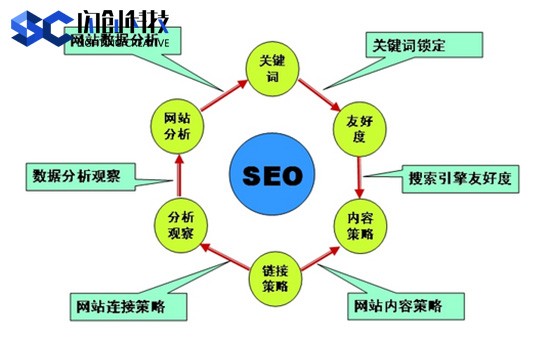

核心关键词布局与内容矩阵构建

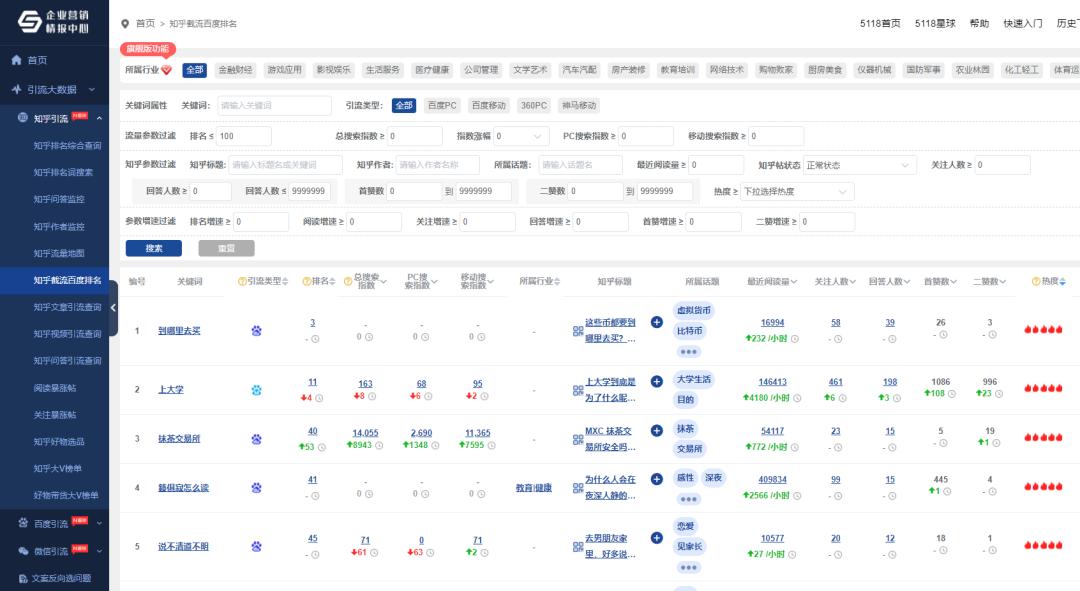

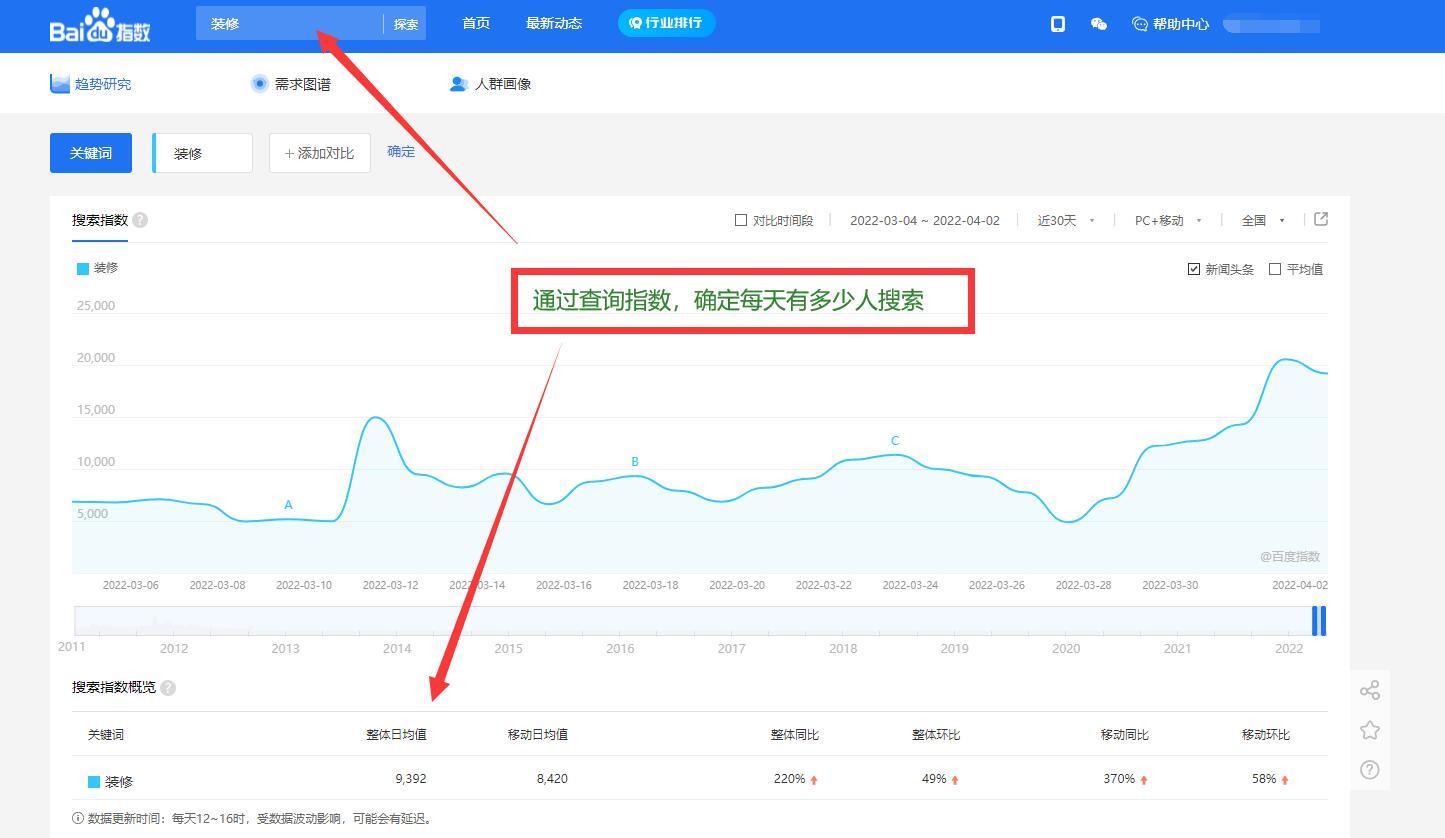

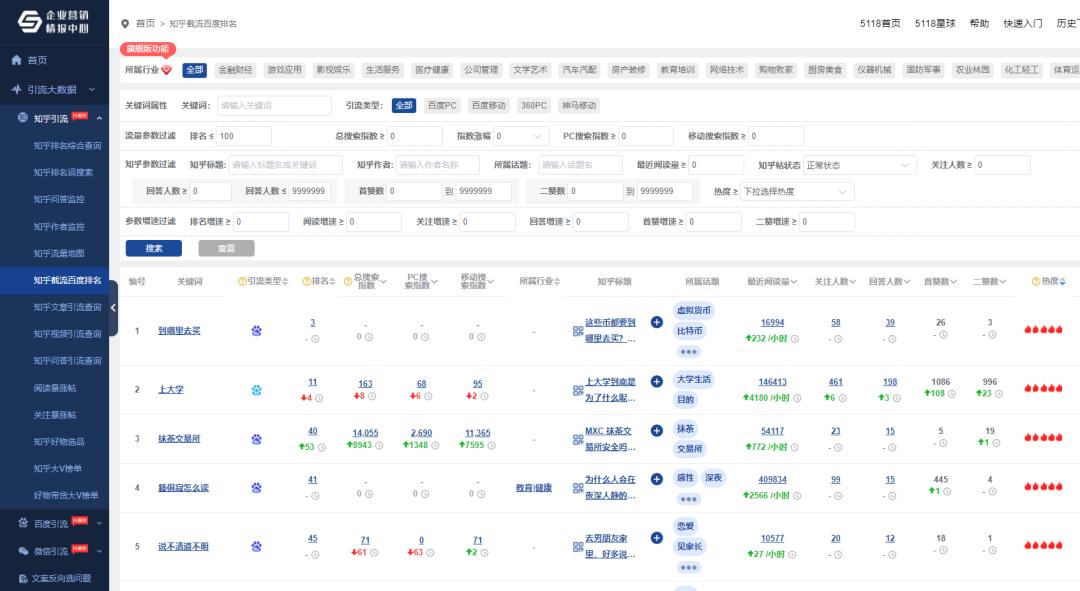

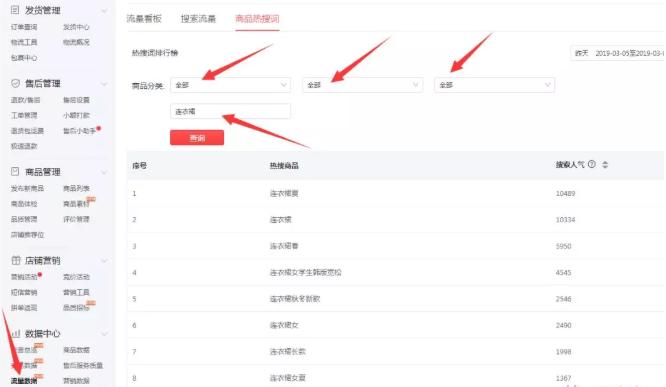

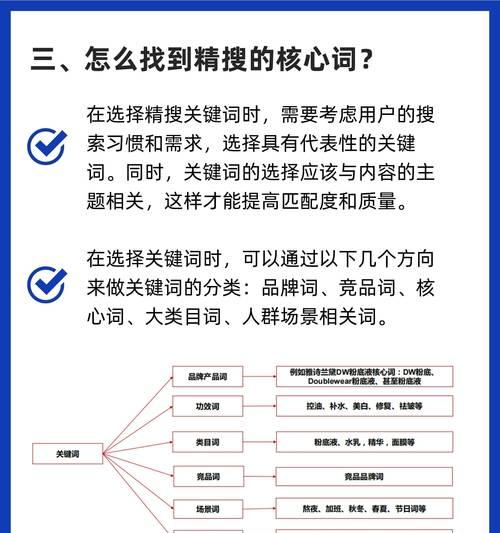

关键词调研阶段出现了很有意思的现象。当我们把“本溪”“医院”“治疗”这些常规词输入工具时,竞争度全部显示“极高”。但深入分析用户搜索行为后,发现了新的机会点。

患者就医前通常会经历“症状自查-疾病了解-医院选择”三个阶段。他们前期搜索的往往是“膝盖疼怎么办”“糖尿病早期症状”这类问题词,后期才会搜索“本溪哪家医院看骨科好”。我们决定同时布局这两个阶段的关键词。

内容矩阵设计成金字塔结构。底层是200多篇症状科普文章,针对“胃不舒服是什么原因”“头晕恶心怎么办”这类长尾词;中层是疾病详解,覆盖当地高发的30种病症;顶层则是医院特色科室和专家介绍。这种结构既能捕获早期需求,又能引导到目标页面。

我记得心内科主任最初对内容创作很抗拒:“写科普文章不是耽误看病时间吗?”直到有篇他指导的“高血压用药注意事项”在发布三个月后,陆续有患者拿着打印的文章来找他咨询。现在他每个月主动要求参与两篇内容创作,这个转变特别有意思。

技术优化与用户体验提升

技术优化是从修复那个8秒加载的移动端开始的。压缩图片时发生了个小插曲:前端工程师把CT影像案例图压缩过度,导致细节模糊。放射科医生立即指出问题:“这片子连实习生都能看出问题。”这让我们意识到医疗内容的技术优化需要更谨慎。

网站结构调整采用了“三层漏斗”模型。首页聚焦品牌信任背书,科室页面突出专业特色,疾病页面则侧重解决方案。每个页面都设置了明确的行动指引,但避免使用“立即咨询”这类激进话术。医疗行业的转化需要更温和的引导。

有个细节至今让我印象深刻:我们在耳鼻喉科页面增加了耳鸣自测工具,简单几个选项帮助用户初步判断严重程度。这个功能上线后,该科室的线上咨询量提升了三倍。有时候用户体验的提升不在于大改版,而在于这些细微的实用功能。

数据监测与策略调整的闭环管理

数据监测体系建立初期,我们犯过过度追踪的错误。设置了近百个转化事件,结果数据分析师每周要花两天时间整理报表。后来简化成三个核心指标:需求内容阅读完成率、科室页面停留时间、表单元效转化量。

策略调整最成功的一次是针对“骨科康复”类关键词的优化。最初这类内容集中在治疗方法介绍,数据分析发现用户更关心“术后恢复时间”“康复训练动作”这类实际问题。调整内容方向后,相关页面的平均停留时间从48秒提升到2分半。

监测过程中还有个意外发现:周末晚上9-11点是医疗咨询的高峰时段。这个时间点的客服原本只安排值班人员,现在专门配置了资深咨询师。数据驱动的不只是优化策略,还有运营节奏的调整。

成果展示与持续优化方案

项目进行到第六个月时,自然搜索流量实现了质的飞跃。最明显的变化是品牌词搜索占比从85%下降到40%,这意味着更多用户通过病症词、治疗词找到他们。某个关于“腰椎间盘突出保守治疗”的专题页面,单月带来了37个预约咨询。

成果评估时有个数据特别值得关注:通过SEO渠道获取的客户,后续治疗完成率比广告渠道高出22%。这可能是因为自然搜索用户决策更理性,需求更明确。这个发现后来成为他们调整整体营销策略的重要依据。

持续优化方案现在重点布局视频内容。我们发现患者对手术过程演示、康复训练指导这类视频接受度很高。有个膝关节置换的动画视频,发布两个月就在当地老年群体中形成了自发传播。下一步计划邀请康复患者拍摄真实案例,这种真实见证在医疗领域具有独特说服力。

医疗SEO就像中医调理,需要耐心等待量变到质变。这个案例最让我欣慰的不是数据增长,而是看到医护人员真正理解并参与到数字化建设中。当骨科主任主动提议:“我们应该做个骨质疏松的防治专题”,我知道这个项目已经超越了单纯的流量获取,变成了机构的数字资产。