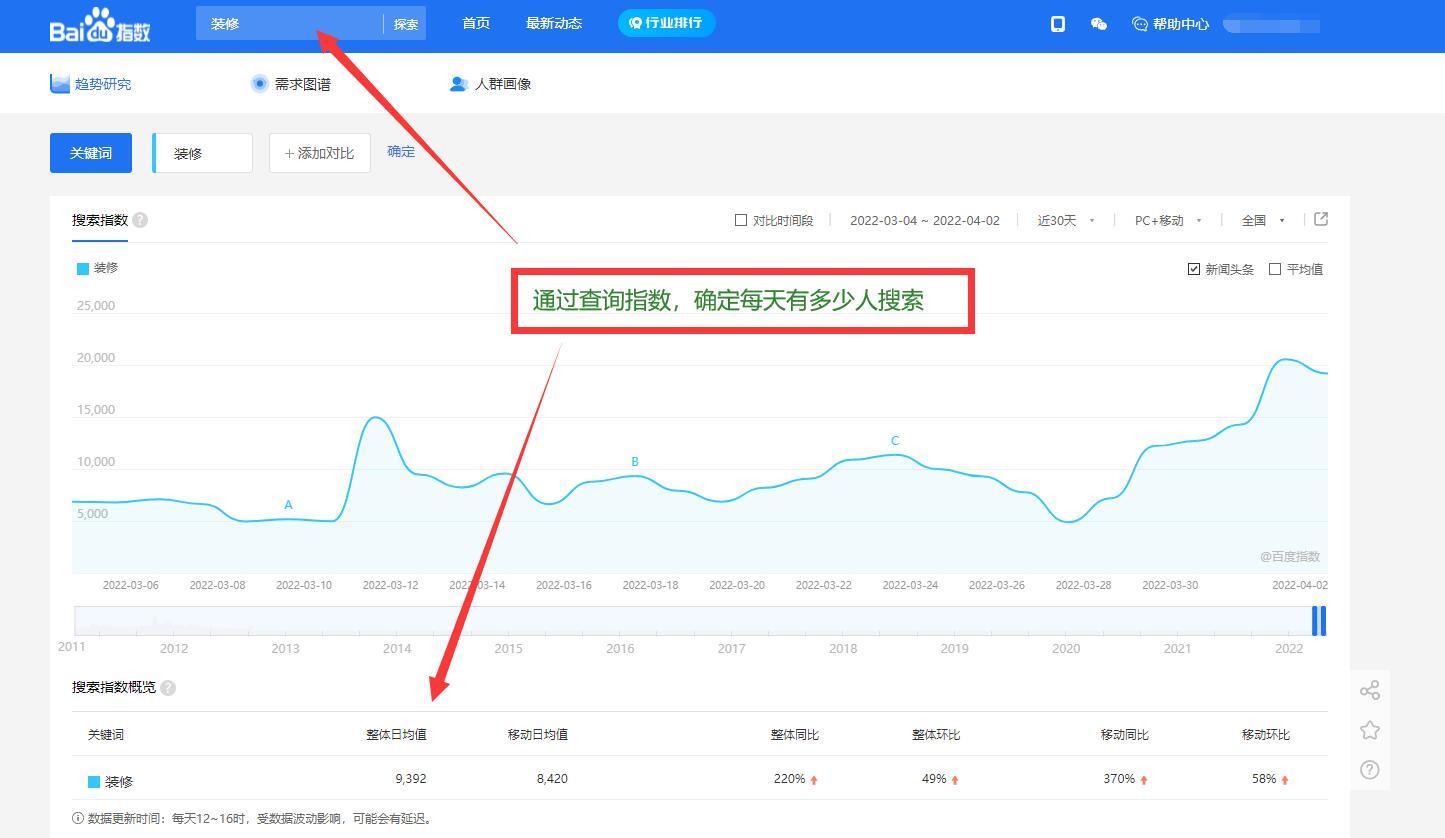

1.1 百度指数的定义与核心价值

百度指数是百度公司推出的免费数据分析平台。它通过统计百度搜索量的变化,反映某个关键词在特定时间段内的受关注程度。这个工具就像给互联网装上了“热度探测器”,能让你直观看到大家都在搜索什么。

记得我第一次接触百度指数时,正在为一个新品牌做市场调研。当时我们纠结该主打“智能水杯”还是“科技水杯”作为核心关键词。打开指数一看,“智能水杯”的搜索量是另一个的三倍多。这个发现直接改变了我们的宣传策略。

它的核心价值在于把模糊的市场感觉变成了可量化的数据。你不用再猜测用户对什么感兴趣,数据会告诉你真实答案。对于内容创作者、营销人员或企业决策者来说,这相当于拥有了市场需求的“温度计”。

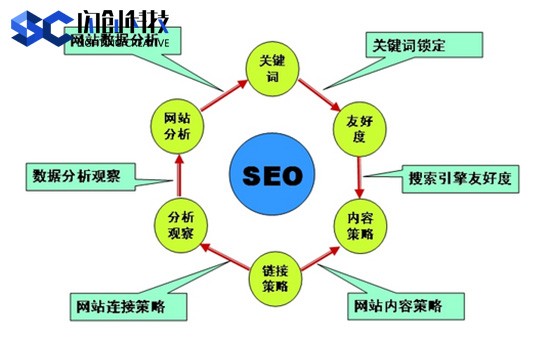

1.2 主要功能模块详解

百度指数的界面分为几个关键区域,每个都藏着不同的洞察。

趋势研究模块显示关键词的搜索量随时间变化的曲线。你可以对比多个词,比如同时查看“瑜伽”和“普拉提”的搜索趋势。有趣的是,每年春节后“瑜伽”搜索量都会明显上涨,这反映了人们新年立flag的心理。

需求图谱可能是最实用的功能之一。它用网状图展示与核心词相关的搜索需求。输入“减肥”后,你会看到周围环绕着“减肥食谱”、“运动减肥”、“减肥药”等关联词。这些关联的紧密程度用线条粗细表示,线条越粗关联越强。

人群画像告诉你谁在搜索这些词。地域分布功能特别实用——某个产品在广东搜索量很高,在东北却没什么人搜,这种地域差异对区域营销很有指导意义。年龄和性别分布也能帮你更精准地把握目标用户。

1.3 数据指标解读方法

面对百度指数的各种数据,理解它们代表什么很关键。

搜索指数不是绝对的搜索次数,而是经过标准化处理后的相对数值。今天指数1000和三个月前1000代表的实际搜索量可能不同。重点是观察趋势变化,而不是纠结于具体数字。

同比/环比增长百分比值得关注。同比是和去年同期比较,环比是和上个月比较。某个词环比增长200%可能意味着突然的热点事件。我注意到“空气炸锅”在去年冬季环比增长显著,后来证实是各大美食博主集中推广的结果。

平均值与峰值的关系能反映关键词的稳定性。有些词常年保持平稳,有些则像过山车般大起大落。平稳的词适合长期内容布局,波动大的词更适合追热点。

理解这些数据需要结合实际情况。某个关键词指数下降不一定代表没人关心了,可能只是搜索行为转移到了其他相关词上。这时候需求图谱就能帮你看清全貌。

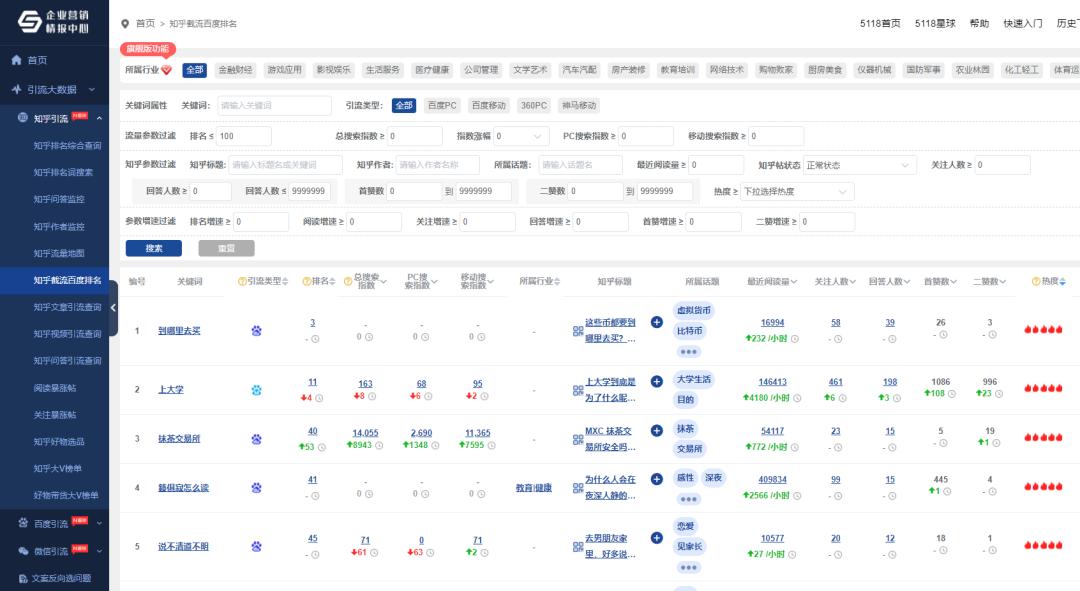

2.1 数据采集工具配置

开始挖掘关键词前,需要确保你的工具配置到位。百度指数网站直接访问就能使用,但有几个设置能让数据采集更高效。

浏览器书签是个简单却实用的技巧。把百度指数页面加入书签栏,一键直达。我习惯在浏览器里专门建一个“数据工具”文件夹,把指数、统计平台都放进去。这个小习惯每天能省下不少查找时间。

数据导出功能很多人忽略了。指数页面的右上角有个下载按钮,可以把搜索趋势数据导出为Excel表格。上周帮客户分析“露营装备”关键词时,我就是把三年数据导出后做的对比分析。导出数据还能避免反复登录查看的麻烦。

多账号登录值得考虑。如果你同时操作多个项目,用不同浏览器登录不同百度账号能避免数据混淆。 Chrome一个账号,Edge另一个账号,切换起来很方便。这个配置技巧特别适合代理公司或团队协作的场景。

2.2 行业背景分析要点

了解行业背景就像给关键词挖掘装上导航系统。没有这个基础,数据只是冰冷的数字。

先搞清楚行业的季节性波动。教育培训行业寒暑假是高峰,装修行业春秋两季最活跃。记得去年分析“室内设计”关键词时,发现三月和九月的搜索量总是突然蹿升,后来才明白这是装修旺季前的准备期。

竞品关键词监控不能少。找三到五个主要竞争对手的品牌词加入监控列表。观察他们品牌词的搜索趋势变化,往往能发现市场动向。某个竞品品牌词搜索量突然上升,可能意味着他们最近有大型营销活动。

行业政策与热点关联分析很关键。新能源汽车补贴政策出台时,“电动车购置税”相关词搜索量一周内增长五倍。这种政策驱动的搜索行为变化,在数据分析时一定要考虑进去。我现在养成了每周浏览行业新闻的习惯,就是为了把握这些背景因素。

2.3 目标用户需求洞察

数据背后是活生生的人。理解这些人的搜索动机,关键词挖掘才更有方向。

思考用户搜索时的真实场景。搜索“如何去除衣服污渍”的人,很可能手里正拿着一件弄脏的衣服。这种即时需求很强烈,但持续时间短。而搜索“洗衣机哪个牌子好”的人,可能处于购买决策阶段,需求更持久。

不同搜索词反映不同的用户意图。信息类搜索通常包含“怎么样”、“如何”、“教程”等词,商业类搜索则带有“价格”、“购买”、“品牌”等词。去年优化一个家电网站时,我们特意为信息类搜索创作教程内容,为商业类搜索优化产品页面,转化率提升了30%。

留意那些“奇怪”的长尾词。有一次看到有人搜索“晚上跑步安全吗女性”,这个长尾词虽然搜索量不大,但精准反映了特定人群的顾虑。我们据此创作了一篇女性夜跑安全指南,获得了很好的反响。这些具体而微的搜索词,往往揭示了用户深层的需求与担忧。

用户搜索行为也在不断进化。语音搜索带来更多口语化表达,移动搜索催生了更简洁的查询方式。保持对用户习惯变化的敏感度,才能挖掘出真正有价值的关键词。

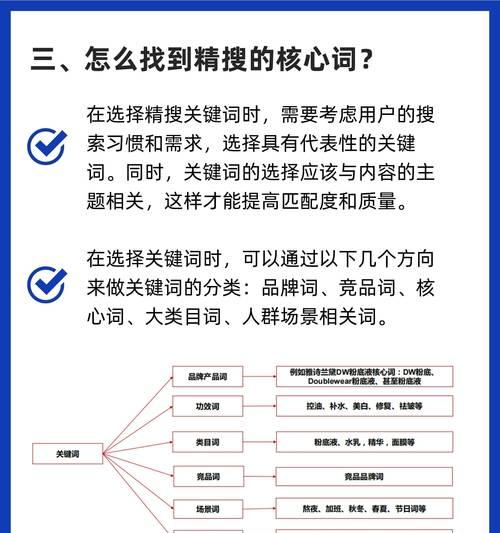

3.1 基础关键词搜索技巧

打开百度指数页面,那个搜索框就是你的起点。输入核心词后别急着看数据,先观察右侧的相关词推荐。

我习惯从最宽泛的词开始搜索。比如做茶叶相关项目,先搜“茶叶”这个大类词,再看指数推荐的“茶叶品牌”、“茶叶种类”。这种层层展开的方式能帮你建立完整的词库体系。记得有次帮茶商做优化,从“茶叶”一路挖掘到“普洱茶保存方法”,找到了十几个高价值长尾词。

时间范围选择有讲究。默认的30天数据太短,建议至少看半年趋势。季节性明显的行业更要拉长到一年以上。去年分析“空调清洗”这个词,发现五月搜索量总是突然爆发,这就是典型的季节性规律。掌握了这个节奏,就能提前布局内容。

地域筛选经常被忽略。同样的关键词,在不同地区的热度可能天差地别。搜索“滑雪装备”时把地域限定在东北三省,数据会比全国平均值高三倍。这种地域差异对本地化营销特别有用。

3.2 相关词与上升最快词运用

相关词区域像个宝藏地图。每个核心词下面都有一串相关词,按相关度高低排列。

重点关注那些相关度高但竞争度低的词。比如搜索“健身”时,“家庭健身方法”的相关度达到85,但竞争程度远低于“健身房”。这类词往往是被忽视的蓝海机会。

上升最快词是市场风向标。这个版块显示近期搜索量激增的关键词,能帮你抓住最新趋势。疫情期间“居家办公设备”突然进入上升最快榜单,敏锐的商家立即调整产品线,抓住了这波需求。

交叉对比多个相关词很有意思。同时搜索“瑜伽”和“普拉提”,比较它们的相关词列表。你会发现“产后恢复”在两个列表中都出现,说明这是个跨领域的潜力词。这种对比分析能发现隐藏的用户需求。

3.3 需求图谱深度分析

需求图谱是百度指数最强大的功能之一。它用可视化的方式展示关键词之间的关系网。

图谱中的圆圈大小代表搜索量,连线粗细表示相关程度。我刚开始用的时候总盯着最大的圆圈看,后来发现那些中等大小、连接线密集的词更有价值。它们通常代表细分领域的核心需求。

需求分布图能看透用户心思。左侧是“核心需求”,右侧是“扩散需求”。分析“装修”这个词时,发现核心需求集中在“装修价格”、“装修公司”上,而扩散需求延伸到“装修风格”、“室内设计”。这种结构帮你理解用户决策路径。

需求图谱还能发现需求空白点。有次分析“智能手机”的需求图谱,发现“老人手机”这个细分领域几乎没有强势品牌占据。后来客户专门推出老人手机系列,填补了市场空白。

图谱数据需要动态观察。我每周都会刷新重要关键词的需求图谱,有时候某个细分需求会突然冒出来。这种变化往往预示着新的市场机会。保持对图谱的定期跟踪,就像在给市场把脉。

记得刚开始用百度指数时,我只会看搜索量数字。现在更注重这些数字背后的用户意图和市场需求。工具用熟了,数据就会讲故事。

4.1 关键词热度与趋势分析

搜索指数只是起点。真正读懂数据需要结合时间维度观察趋势走向。

我习惯把时间轴拉到最长,看三年内的波动曲线。有些词表面看搜索量很高,但曲线是持续下滑的。比如“微博营销”在2019年达到峰值后逐年下降,而“短视频营销”则稳步上升。这种长期趋势比单日数据更有参考价值。

季节性波动需要特别标注。给每个关键词建立季节档案,记录每年的波峰波谷时间。去年跟踪“考研资料”这个词,发现每年9月搜索量开始爬升,12月达到顶峰。掌握了这个规律,教育机构就能提前三个月准备相关内容。

对比分析能发现意外关联。把两个看似不相关的词放在一起比较趋势曲线。有次同时查看“健身房”和“家用健身器材”的指数,发现疫情期间前者下降时后者明显上升。这种替代关系对产品布局很有启发。

日均值容易掩盖真实需求。除了看整体趋势,还要点开具体日期看单日数据。某个周末的突然飙升可能预示着新的消费场景。记得“露营装备”在某个周五晚上搜索量激增,后来发现是某档综艺节目带动的。

4.2 竞争程度评估标准

搜索量高不一定值得做。竞争程度往往决定投入产出比。

百度指数本身不直接显示竞争度,但有几个间接判断方法。我通常会去百度搜索这个关键词,看前两页的搜索结果。如果全是知名网站和品牌商,说明竞争已经很激烈。反之,如果还有个人博客排在前面,可能还有机会。

相关词区域的竞争梯度很有意思。核心词的竞争通常最激烈,但沿着相关词链条往下走,竞争度会快速下降。从“保险”到“重疾险”再到“儿童重疾险”,搜索量在递减,但竞争压力下降得更快。这种细分领域的竞争环境更友好。

需求图谱里的空白区域是机会点。那些搜索量中等、相关词不多但需求明确的关键词,往往是竞争洼地。帮一个家居品牌做分析时,发现“小户型收纳技巧”这个需求点还没有强势品牌占据,后来他们在这个领域获得了很好的曝光。

我有个简单的竞争分级方法:搜索结果前五页中,品牌官网和大型平台的数量超过80%就是红海,低于50%算蓝海。这个方法虽然粗糙,但在快速评估时很实用。

4.3 商业价值判断方法

数据最终要转化为商业决策。关键词的商业价值需要多维度评估。

搜索意图决定转化潜力。信息类搜索和交易类搜索的价值完全不同。“手机评测”属于前者,“手机价格”更接近后者。一般来说,带有购买意向的关键词商业价值更高。但信息类关键词如果能吸引精准流量,长期价值也不容小觑。

人群画像影响价值判断。同样的搜索量,来自一线城市和下沉市场的用户价值可能差好几倍。百度指数里的地域分布和人群属性数据帮我们做这个判断。奢侈品相关词在一线城市集中度越高,商业价值通常越大。

我记得有个化妆品客户,最初只关注搜索量最大的“护肤品”这种泛词。后来通过需求图谱发现“敏感肌护肤品”虽然搜索量只有前者的十分之一,但用户画像更精准,转化率高出五倍。这就是商业价值的错位现象。

长尾词的累积价值经常被低估。单个长尾词搜索量很小,但相关长尾词的总和可能超过核心词。而且长尾词的竞争小、转化高。某个电商项目通过几十个长尾词获得了比核心词更好的效果。

商业价值还要考虑可持续性。有些热门词是事件驱动的,热度来得快去得也快。而基础需求类关键词虽然增长缓慢,但价值更持久。在做内容规划时,需要平衡短期热点和长期价值的关系。

说到底,数据只是工具,真正的价值在于你的解读和运用。每次分析完数据,我都会问自己:这个发现能帮用户解决什么问题?能带来什么商业机会?这样的思考让冷冰冰的数据有了温度。

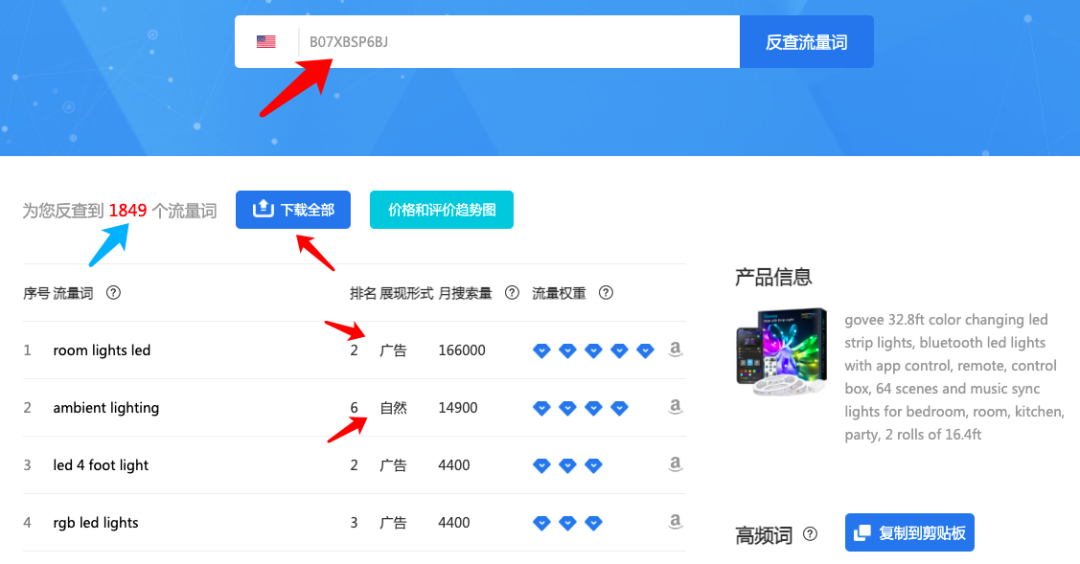

5.1 电商行业关键词挖掘案例

电商领域的关键词选择直接影响转化率。一个真实的案例让我印象深刻。

去年协助一家母婴用品店铺时,店主最初锁定“婴儿推车”作为核心关键词。这个选择看似合理——搜索量足够大,符合产品类别。但实际操作后发现,这个词的竞争异常激烈,前两页几乎全是知名品牌旗舰店和大型电商平台。

转向百度指数后,我们在需求图谱里发现了转机。“轻便婴儿推车”的搜索量虽然只有主词的40%,但相关词区域显示用户明显在关注“可登机”、“单手收车”这些具体功能点。更关键的是,竞争环境友好得多。

我们调整了策略。产品页面重点优化“可登机婴儿推车”这个长尾词,内容板块则围绕“婴儿推车选购指南”展开。三个月后,这个长尾词带来的转化率是核心词的3倍,而且客单价更高。那些带着明确需求搜索的用户,购买意愿明显更强。

季节因素在电商领域特别重要。分析“防晒霜”的年度趋势时,发现搜索高峰出现在4月,比实际销售旺季提前了一个月。这个时间差给了我们充足的内容准备期。2月就开始发布防晒知识科普,3月做产品对比评测,4月搜索量起来时,我们的内容已经获得稳定排名。

地域数据也能创造价值。某个地方特产商家发现,虽然“麻辣兔头”在全国搜索量一般,但在特定省份的搜索集中度很高。他们针对这些区域做定向推广,用更低的成本获得了精准客户。

5.2 内容创作关键词优化案例

内容创作者最头疼的问题:辛辛苦苦写的文章没人看。百度指数能帮你找到读者真正关心的方向。

我认识的一位育儿博主曾经很困惑。她写的“幼儿教育方法”系列文章质量很高,但阅读量始终上不去。用百度指数分析后发现问题所在——这个词太宽泛了,读者想要的是具体场景下的解决方案。

需求图谱显示,家长们在搜索“孩子不爱吃饭怎么办”、“如何培养孩子专注力”这类具体问题。我们重新规划了内容方向,把大主题拆解成十几个具体问题。效果立竿见影,单篇文章的阅读量平均增长了5倍,评论区也变得活跃起来。

相关词功能是内容创作者的宝藏。写“室内装修”主题时,通过相关词链发现了“小户型装修”、“旧房改造”、“装修避坑”这些衍生需求。原本计划写一篇综合指南,最后发展成一个系列专题,覆盖了不同用户群体的需求。

上升最快词榜单帮我抓住过好几次热点。有次注意到“空气炸锅”突然进入榜单,立即组织团队制作了五篇不同角度的内容:食谱分享、选购指南、清洁技巧、健康评测、品牌对比。等其他创作者反应过来时,我们的内容已经积累了足够的权重。

内容创作不是猜谜游戏。数据告诉你读者在寻找什么,你只需要提供他们需要的答案。这种思路转变让内容创作从自嗨变成真正的价值传递。

5.3 营销投放关键词选择案例

营销预算有限,关键词选择直接关系到投放效果。百度指数在这方面能避免很多浪费。

服务过一个在线教育机构,他们最初在SEM投放中只买最贵的热词。“英语培训”、“雅思课程”这类词点击单价高,转化率却一般。通过百度指数的人群画像分析,发现他们的目标用户——大学生群体,更常搜索的是“雅思备考计划”、“英语四级技巧”这类具体需求词。

调整关键词策略后效果显著。核心热词的预算削减了60%,转而投放二十几个长尾词。总体流量有所下降,但咨询量反而提升,获客成本降低了45%。有时候,少即是多。

地域投放优化是另一个典型案例。某全国性品牌原本在所有省份均匀投放,查看百度指数的地域分布后,发现产品在广东、浙江、江苏三省的搜索热度明显高于其他地区。重新分配预算,重点投放这些高潜力区域,同样的预算获得了双倍转化。

时间节点的把握也很关键。分析“旅游”相关词的年度趋势时,发现搜索高峰出现在春节后和暑假前。客户根据这个规律调整了投放节奏,在搜索量开始爬升时加大投入,在平台期适当收缩。这种动态调整让每一分广告费都花在刀刃上。

我总记得那个健身APP的案例。他们最初投放“健身”这种大词,效果很差。后来通过需求图谱找到“家庭健身”、“徒手训练”、“经期运动”这些细分需求,投放效果提升了三倍。找到那些搜索意图明确的关键词,营销效果会有质的飞跃。

数据驱动的关键词选择,本质上是在理解用户。当你真正知道他们在寻找什么,你的营销信息才能准确抵达。